深圳股票配资论坛 “教师过剩”后,如何让教师有路可退?

全文长 3000 字深圳股票配资论坛,阅读大约需要 5分钟

8月4日,湖南省衡阳县教育局发布公告称,根据《关于进一步规范机关事业单位人员流动调配工作的意见》文件有关规定和解决我县教育系统人编矛盾突出问题的需要,为进一步优化事业单位工作人员队伍结构,现面向全县在编在岗中小学校教师公开选调230人,进入县直和乡镇所属事业单位工作。这则公告如同一面棱镜,折射出当下教育领域正经历的深刻变革。

面对教师队伍过剩,北京、贵州、江西、浙江等地已形成“退出机制+编制紧缩”的组合拳,其核心逻辑是将教师职业从“终身保障”转向“动态优化”。说得通俗些,编制不是“铁饭碗”。根据北京师范大学预测,到2035年,全国将过剩150万小学教师、37万初中教师,再加上高中、高校,共计200多万教师过剩,而这背后的原因就是人口负增长,出生人口开始减少,比如,2016年出生人口是1786万人,而2024年的出生人口只有954万人,出生人口出现明显下降。教育部数据显示,2023年全国关闭5162所小学,相当于每天消失14所,而幼儿园的关停潮更厉害,两年消失1.48万所。

“教师过剩”已不再是遥远的预警,而是需要回应的现实命题。让教师“有路可退”,不仅是对个体职业尊严的守护,更是对教育系统弹性与文明程度的考验。这背后,藏着的是如何将结构性调整转化为发展新机遇的深层逻辑。

01

解构“过剩”:不是终点,而是资源重组的起点

所谓“教师过剩”,从来不是简单的人多了,而是教育生态与人口规律碰撞后的必然重构。从数据看,2014-2024年全国出生人口减半与教师总量增长148万的逆向运动,注定了资源错配的出现。但剥离表象会发现:其一,过剩是结构性的。语文数学教师在农村冗余,音体美教师在全国范围内缺口达30%,这种“有的缺、有的剩”的矛盾,本质是培养模式与需求的脱节;其二,过剩是区域性的。人口流入城市的“挤”与流出乡村的“空”形成镜像,湖南沅江玉潭学校预计2028年教师需求减少23%,而深圳部分学校仍在扩招。

因此,“过剩”不是教育的衰退信号,而是资源重新配置的契机。正如产业升级中“淘汰落后产能”是为了更高质量的发展,教师队伍的调整,终极目标是让合适的人站在合适的岗位上。

02

系统内托底:构建“退而有序”的缓冲机制

让教师“有路可退”,首先要在教育系统内搭建“软着陆”的安全网,这体现的是制度的温度。这种缓冲不是简单的“安置”,而是基于能力的再匹配:

教学岗位的内部流动,本质是“人岗适配”的动态平衡。将初中教师转岗至小学、小学教师转岗至幼儿园,既契合低学段师资需求,又避免了职业技能的浪费。浙江推行的“小班化教学”将班额从45人减至25人,不仅消化了35%的过剩教师,更实现了“因材施教”的教育理想。这说明,“退”可以与“提质”同步发生。

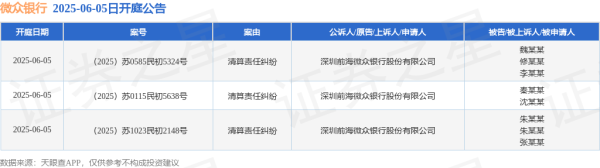

教辅与公共服务岗位的承接,是对教师能力的再发现。教师的沟通力、组织力、亲和力,在社区教育、青少年宫、教育督导等岗位上同样稀缺。湖南省衡阳县选调230名教师进入事业单位,深圳将富余教师调配至社区老年学堂,证明教育者的价值从不局限于中小学课堂。这种转岗不是“降格”,而是职业边界的拓展。

专业再培训的衔接,是为未来铺路的远见。上海、杭州开展教师数字化转型培训,支持其转型为人工智能教学辅助员、跨学科导师,既呼应了教育数字化的趋势,又为教师打开了新赛道。当教育形态从“标准化教学”走向“个性化培养”,教师的能力迭代本身就是“不退”的底气。

03

机制化保障:用规则守护“退”的尊严

退出机制的核心不是“淘汰”,而是“有序”。没有规则的“退”会引发恐慌,缺乏保障的“转”会伤害热情,这需要构建一套兼顾公平与效率的制度框架:

考核标准的透明化是前提。贵阳在2023年2月发布文件,提出建立教师综合考核体系,实行末位退出机制;北京丰台区在2024年明确提出加强对教师的年度考核和考核结果运用,探索建立教师退出机制;贵州长顺县2025年3月印发的《中小学教师退出机制暂行办法》,成为全国首个系统性规范教师退出的县域政策,明确“连续两年考核不合格”“旷工超30天”等可量化的退出条件,避免了“主观判定”的随意性。同时还有宁波、南京、天津等城市都有类似的措施出现。规则越清晰,教师的安全感越强。

待遇衔接的平稳性是底线。苏州工业园区实行“编制+合同制”双轨制,转岗教师薪酬落差控制在10%以内;陕西“县管校聘”中,转岗教师保留原待遇3年,为其适应新角色预留了缓冲期。职业尊严不仅在于“有活干”,更在于“有保障”,待遇的平稳过渡是对劳动价值的基本尊重。

发展通道的延续性是关键。浙江为转岗至社区教育的教师设立“双线晋升”通道,既可评教育管理职称,也可评社区教育研究员。这打破了“一转岗就断前途”的焦虑。真正的“退路”,应该是另一条“进路”的起点。

04

向系统外延伸:打开职业价值的“第二空间”

对于确实不适应教育系统的教师,社会层面的承接同样重要。这不是“甩包袱”,而是对人才价值的再挖掘,体现的是社会的包容度。

教育相关产业的吸纳,是能力的自然延伸。教师对教育需求的理解、对知识传递的擅长,在教育科技研发、家庭教育指导、在线课程开发等领域极具竞争力。全国1500万教师资格证持有者中,已有不少人通过教育类自媒体、付费课程实现转型,证明市场对优质教育资源的需求从未减少。

社区服务领域的接纳,是社会功能的互补。老年教育、青少年托管、矛盾调解等公共服务,亟需兼具耐心与专业的人才。南京某社区聘请前教师担任“邻里调解员”,其沟通技巧化解了多起积怨,教育者的“育人”能力,在社会治理中同样珍贵。

政策支持下的自主创业,是活力的释放。江苏对教师创办教育书店减免场地租金,山东为教学资源转化提供税收优惠,这些举措不是“放任”,而是为专业价值变现提供土壤。当教师从“体制内工作者”转变为“教育价值创业者”,职业的边界就被彻底打开了。

05

源头治理:从“被动应对”到“主动规划”

解决“过剩”问题,最根本的是建立与人口变化同频的长效机制,避免“招聘时扩张、过剩时收缩”的恶性循环:

动态编制管理是核心。株洲市天元区“总量控制、动态调控”,每年根据生源调整各校编制;湖北鄂州“锁定中小学编制总量”,这些探索的本质是让师资规模与生源规模“同涨同落”。教育规划不能只看当下,更要盯着3-5年后的出生人口曲线。

师范教育改革是基础。四川严控教育学专业新增布点,教育部缩减高职小学教育专业,同时扩大音体美、特教等紧缺学科培养规模,这是从源头减少结构性过剩。人才培养与社会需求的匹配度,决定了“过剩”的概率。

终身学习体系是支撑。要求教师每3年完成60学时跨学科培训,上海推行“教师能力再生计划”,本质是让教师拥有“不可替代”的核心竞争力。在变化的时代,“退路”从来不是别人给的,而是自己挣的。当一个教师既能教语文,又能指导劳动实践,还能运用AI工具,就永远不会“过剩”。

教育不是一座围城,而应是一条奔涌的河。“教师退出”的重点不在于打破“铁饭碗”,重心也不是退出,而是实现教师的激活和优化。AI的强势到来,必定加速教师退出,也会让这个过程更加惨烈。好老师永远稀缺,但混日子的“教书匠”,早该被时代洪流冲走了。

让教师“有路可退”,终极指向的是教育的健康生态。当转岗有通道、退出有保障、发展有空间,“过剩”就会从焦虑转化为动力。教育的进步,从来不只是培养出优秀的学生,更在于让每一位教育者都能在时代变革中,体面地、有尊严地实现自己的价值,这才是教育文明应有的模样。与其焦虑“数百万教师往哪去”,不如追问“中国教育要向何处去”。

校长派投稿邮箱:xzpxzzk@163.com

来源|校长派

编辑丨智库君

版权说明丨校长派尊重原创,版权为原作者所有,若侵权,我们会及时声明或删除。

我们在一起,可以成为改变的力量!

辉煌优配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。